она может быть быстрой и замедленной. Жидкая и полужидкая пища

продвигается быстрее, а

плотная, особенно скудно смоченная слюной, продвигается медленнее.

� 2 -я фаза глоточная - после перемещения пищи из края нёбных

дужек рис.15, 16 возникает 2-я фаза

глотания, она уже непроизвольная и протекает весьма быстро - менее

I

сек.

Скорость перестальтики констрикторов глотки человека колеблется от 9 до

20 см/сек, что

вероятно

зависит от объёма пищевого комка и его консистенции. Во вторую фазу

глотания

внутрипросветное давление в глотке резко возрастает до 45 мм рт. ст. и

даже до 100-200 мм

рт. ст. В осуществлении 2-й фазы участвует много мышц, определенный

порядок сокращения

которых, обеспечивает закрытие сообщения ротоглотки с полостями носа,

рта, гортани и

трахеи, за исключением сообщения с пищеводом. В. Даоту и И. Босма в

эксперементах на

животных одновременно регистрировали электрическую активность 22 мышц

рта, глотки и

гортани, сокращающихся во время глотания. Что обеспечило установить

порядок сокращения

мышц во 2-ю фазу глотания. Регистрация электрической активности

диафрагмы позволило

точно зафиксировать момент полного прекращения дыхания. По данным

электромикрографии

движение языка назад и движение гортани вверх и вперед осуществляется

практически

одновременно. Зти два движения происходят навстречу друг другу,

обеспечивая тем самым закрытие

входа в гортань надгортанником или корнем язы�ка, если надгортанник

удален.

В момент сокращения нёбно глоточных мышц, участвующих

в подъеме глотки вверх,

сокращается верхний констриктор глотки. При ренгенокинематографии И.

Босма отметил

движение участка задней стенки верхнего отдела глотки вперед. На боковой

проекции

выступающей вперед участок стенки глотки имел вид валика и распологался

на против

уровня

твердого нёба. Вместе с мускулатурой мягкого нёба-валик Пасавантья,

возникающий в

результате сокращения крылоглоточной части верхнего констриктора,

обеспечивает изоляцию

ротовой части глотки от носовой. При движении глотки вверх, раскрытый

сфинктер движется

навстречу комку. Задержка открытия верхнего сфинктера на 0,5 сек ведет к

растройству

глотания. При глотании верхний сфинктер пищевода расслабляется

217

раньше перстнеглоточной мышцы, при этом верхнеглоточная мышца

сокращается, что

предотвращает подсасывание воздуха из ротоглотки, приводит к падению

внутрипросветного

давления в зоне верхнего сфинктера пищевода. Комок пищи таким образом

попадает в

пищевод,

проходит верхний пищевой барьер, верхний сфинктер глотки. На этом

заканчивается

2-я фаза

глотания.

-3-я фаза глотания- пищеводная. Пищеводный комок проходит верхний

сфинктер за 0,1-0,15

сек и далее продвигается по пищеводу 1-й перестальтической волной.

Важное значение в

осуществлении 3-й фазы глотания принадлежит верхнему констриктору

пищевода. Вне акта

глотания в области этого констриктора повышается внурипросветное

давление до 25-35 мм рт.

ст. При глотании сфинктер расслабляется и находится в таком состоянии

0,13-0,15 сек.

Вслед за расслаблением происходит сокращение сфинктера, в сокращенном

состоянии сфинктер

находится 0,8-1,2 сек затем вновь возвращается к своему исходному

тоническому состоянию.

Перестальтика пищевода происходит, как при глотании твердой

пищи, так и жидкой,

вода проходит верхний сфинктер без задержки, но задерживается в нижней

части до подхода

перестальтической волны. Первая перестальтическая волна возникает при

раздражении стенки

верхнего конца пищевода. Скорость проведения воды по пищеводу зависит от

её температуры.

Горячая вода проходит по пищеводу быстрее (58-6I

градус), чем холодная (0,5-3 градуса ).

Средний и нижний констрикторы глотки расслабляются

последовательно вслед за

верхним констриктором пропуская комок пищи. Если комок пищи застрял,

возникает 2-я

перестальтическая волна, в той же последовательности, проталкивая пищу в

желудок,

перестальтика производится до полного опорожнения пищевода 55/284.

Перестальтика

пищевода

находится под контролем симпато - парасимпатических нервов. Волокна

блуждающего нерва

стимулируют перестальтику и расслабляют кардию, а симпати�ческие

волокна, происходящие из

шейно - грудной околопозвоночной цепи, тормозят подвижность и

сокращают пищеводно -

желудочный сфинктер. На уровне кардии действует 2-й сфинктерный

механизм, разделенный

ампулярной переходной зоной, которое образует настоящее ущелье,

218

обуславливающее большую разницу давления между желудком и пищеводом. Когда

вызываемое пищевым

комком давление превосходит, нижний сфинктер пищевода

открывается на

1.5-2,5 сек., и дает

возможность пищи проникнуть в ампулярную зону, а отсюда,

через сфинктер кардии в желудок.

Последовательность открытия этих 2-х сфинктеров

обеспечивается каскадом

рефлексов

управляемых центрами глотания с двойной симпато -

парасимпатической

иннервацией.

Дыхательная система.

55/242 Дыхание является циклическим процессом механических и

химических реакций

организма, которые обеспечивают перенос кислорода из атмосферы до уровня

клеток и

углекислого газа в обратном направлении. Потребление кислорода и

выделение углекислого

газа, как обязательный этап общей функции питания. У высших животных,

заключается в

замене кислорода и удаления углекислого газа при помощи процесса

лёгочной вентиляции

(внешнее дыхание), так и в обычных клеточных окислительно �

восстановительных реакциях

(внутреннее дыхание). В целом дыхательная функция осуществляется в три

этапа: лёгочной,

кровяной и тканевой. Атмосферный воздух, проходя через дыхательные пути,

доходит до

обменной альвеоло - капиллярной мембраны, которая пропускает кислород в

кровь путем

диффузии и связывания кислорода с гемоглобином эритроцитов. При помощи

того же

механизма,

кислород проникает в межклеточную плазму и к клеткам, где он принимает

участие в

разложении органических веществ - в процессе при котором освобождается

энергия,

выделяется углекислый газ и вода.Углекислота удаляется из лёгких вместе

с выделяемым

паром. При помощи этих 2-х механизмов обеспечивается газовый обмен медецу клетками

организма и внешней средой. Его интенсивность зависит от местных и общих

энергетических

потребностей организма. В состоянии покоя нормальный человек дышит 12-16

раз/мин. Каждый

вдох с последующим выдохом обуславливает вентиляцию 0,5 л воздуха и

реализует

дыхательный объём, равный 6-8 л/мин. Из проходящего через лёгкие

воздуха, приблизительно

250 мл/мин, проникает в организм, в то время как 200 мл углекислого газа

219

220 смотри файл Sdc1.htm

выводятся наружу при выдохе. В условиях повышенной потребности

кислорода при

мышечной

нагрузке, пищеварении, защитных реакциях от холода, различных эмоциях.

Повышается частота

дыхания до 25-40 раз/мин легочная вентиляция составляет 90-120 л/мин

за

счет углубления

дыхания в 5-7 раз против покоя. Углубление вдоха и выдоха повышает

объём

до 2,5-3,5

л/мин. 78/226 Потребление кислорода увеличивается в 30 раз, чем в покое,

одновременно увеличивается и выделение углекислого газа при выдохе.

Морфологические и функциональные особенности дыхания.

Дыхательная система состоит из 2-х лёгких, из верхних и нижних

дыхательных путей

сообщения с внешней средой, а также структур грудной клетки, которые

обеспечивают

передвижение воздуха к альвеолам или выводят его наружу. Альвеолы имеют

вид

терминальных

воздушных мешочков, соединеных через бронхи, трахею, гортань с

носоглоткой

и ртом. Их

число у человека доходит до 75 миллионов. Очищенный и нагретый воздух

легких проходит

через открытые во время вдоха дыхательные пути и доходит до пропорции

2/3 своего объёма

до альвеолярно - капиллярной территории, общая контактная поверхность

которой колеблется

от 80 - 120 м квадратных. Перемещение воздуха к альвеолярным мешочкам в

большей мере

зависит от тонуса гладких бронхиальных мышц, находящихся под контролем

СНС и ПСНС и от

соответствующих нейрогормонов. СНС, особенно адреналин оказывает

бронхорасширяющее

действие, а ПСНС ацетилхолинергическая вызывает сужение бронхов. 55/246

Лёгочные

альвеолы выстланы тонким слоем эпителиальных клеток, под которыми

расположена обильная

сеть альвеолярных капилляров, исходящие из разветвлений лёгочной

артерии, которая

доставляет венозную кровь из правого желудочка сердца. Альвеолярный

плоскоклеточный

эпителий образует совместно с эндотелием капиллярную единную

функциональную

сосудистую структуру, а именно: альвеолярно - капиллярную мембрану,

толщина которой 0,2-0,6 мк.

221

Сурфактант.

На поверхности альвеолярного эпителия находится очень тонкий слой

жидкости, содержащий

низкомолекулярные белки, липиды, а также фосфолипазы. Зто сурфактант,

вырабатывается

альвеолоцитами

I

и

II

типов, секреторные клетки респираторных бронхиол (клетки Клара) и

альвеолярные макрофаги. Сурфактант поддерживает в нормальных пределах

поверхностное

натяжение альвеол, обеспечивая прохождение кислорода и углекислого газа

путем диффузии.

В виду того, что капиллярная кровь отделена от альвеолярного

воздуха барьером,

толщина

которого меньше одного микрона, т. е. гораздо меньше диаметра

эритроцитов (67 мк),

имеется

возможность быстрого обмена газов между двумя слоями. Между

разветвлениями

воздушных путей

и лёгочными кровеносными сосудами существует большое количество

соединительной и эластичной

ткани, играющей важную роль в процессе дыхания.

Преобладание эластичной ткани, а также отсутствие

мускулатуры дает возможность

лёгочной

паринхиме вести себя как пассивный эластичный контейнер и изменять свои

объёмы под влиянием

вариаций одного или у нескольких диаметров, способной расширяться

грудной

клетки. 55/246н Отрицательное, равное 4-6 мм рт. ст., внутриплевральное

давление

заставляет лёгкие точно

следовать движениям грудной клетки; всякое изменение объёма

последней

влечет за собой изменение

в том же направлении и лёгочного объёма.

Таким образом, ритмическое

расширение грудной клетки

вызывает повышение или

понижение внутрилёгочного давления

(альвеолярного), сопровождаемого проникновением

атмосферного воздуха в

лёгкие и,соответственно, выведением выдыхательной

фракции

наружу. Газовый обмен между атмосферой и альвеолами представляет

собой физическое

явление, вызываемое вариациями отрицательного внутрилёгочного давления,

возникшими

в

связи с изменениями объёма грудной клетки.

Легочная вентиляция.

К мышцам вдоха относятся: диафрагма, наружные межреберные

мышцы, внутренние межхрящевые

мышцы, к вспомогательным относятся: лестничные, грудино � ключично -

сосцевидные, большая и малая грудные мышцы. К мышцам "выдоха"

222

относятся абдоминальные, внутренние межрёберные и мышцы разгибающие

позвоночник.

Кроме диафрагмы, в обычном вдохе участвуют лестничные и наружные

межреберные

мышцы,

их сокращение вызывает неподвижность верхних рёбер и поднимает вверх

нижние ребра,

имея косое направление движения выталкивают грудь вперед. При

усиленном

вдохе

напрягаются и добавочные мышцы, неподвижно прикрепленные к

позвоночнику.

Под

влиянием выше указанных мышц, возникает движение скручивания

рёбер

наружу, что

также способствует увеличению задне - переднего и поперечного

диаметра

грудной

клетки, увеличивая внутриплевральное отрицательное давление на 8-10

мм рт. ст.

воздух всасывается и заполняет альвеолярные мешочки. Выдох производится

пассивно

возвращением в начальное положение мышц вдоха, выдоха. Дыхание, как вы

видете

сложный двигательный акт в котором задействовано множество мышц и

нервных

центров

расположенных в разных структурах мозга человека. На рис.15, 16 показано

лишь

часть

мышечного комплекса задействованного в дыхательном цикле. МОнФС лишь

одно

из звеньев

дыхательного цикла. Для того чтобы узнать как работает система дыхания,

мы включим ИНА

МОнФС и систему ядер спино - мозговой системы.

Данные системы управления дыханием.

Медицинские термины: Э � экспирация - выдох, И - инспирация - вдох,

- апноэ - отсутствие дыхания, абдоминальный - брющной,

- гаспинг -

длительный выдох

периодически прерывается короткими вдохами,

- апнейзис - дыхание останавливается в фазе вдоха и лишь иногда

прерывается движением

выдоха,

- асфикция - угрожающее жизни удушье.

Интернейронный аппарат и мотонейроны дыхательного комплекса.

ИНина - интернейроны вдоха с нарастающей активностью

ИНиуа - интернейроны вдоха с убывающей активностью

ИНип - позднеинспираторные ИН с поздним вздохом

ИНэна - интернейроны выдоха с нарастающей активностью

ИНэуа - интернейроны выдоха с убывающей активностью

223

224 смотри файл Sdc1.htm

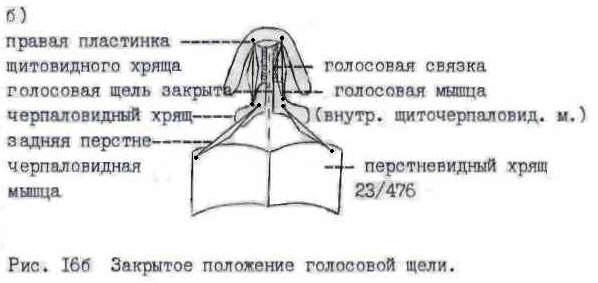

рис.16б Закрытое положение голосовой щели

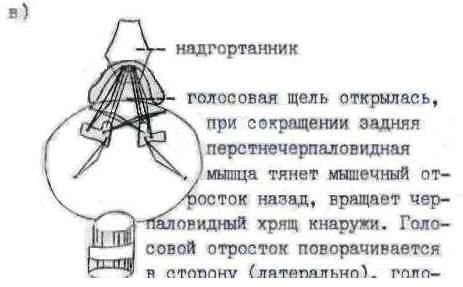

Рис. 16в Открытое положение голосовой щели